音程や声質も、喉にあるいろんな器官を使って調節してるんだ。

喉周りの筋肉のトレーニングは、歌ウマになるためにすごく役立つよ。

喉頭筋と声帯のはたらき

「喉頭」とは、簡単にいうと喉のこと。

喉頭筋や声帯など、喉頭にはボーカリストにとって大切な器官が詰まっています。

著作者:kroshka__nastya/出典:Freepik

喉頭筋はとっても大切

ざっくり言うと、人間が声を出すときには、

1:息を吸う(肺に空気を入れる)

2:息を吐く(肺の空気を出す)

3:2のときに声帯が振動する

という動作が行われています。

1と2の呼吸については、別のページで詳しく解説しているので、それをぜひ参考に。

今回深く掘り下げたいのは、3について。

ご存じのとおり声は喉で作られますが、声帯を開け閉めしたり音の高さを変えたりしているのは、「喉頭筋」という喉周りの筋肉群によるものです。

喉頭筋を鍛えて繊細にコントロールできるようになることは、歌の上達に直結しています。

-

-

ボーカリストが知っておきたい横隔膜と呼吸のメカニズム

ボーカリストにとって腹式呼吸は大切ですが、そこには横隔膜のはたらきが欠かせません。今回は、そんな横隔膜のはたらきと呼吸のメカニズムについてご案内します。

続きを見る

そもそも「息と声の違い」って?

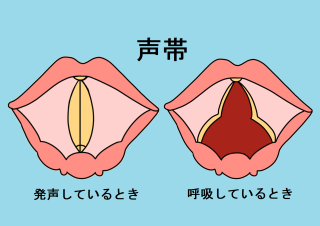

声を生み出す「声帯」は、喉仏の奥あたりに位置する2枚のひだです。

両方のひだがくっつくことで、息が声に変ります。

声帯を強く閉じれば、空気(息)をそのぶん声に変換できるので、しっかりした声に。

逆に、声帯の閉鎖が弱いと空気(息)が間を抜けて、少ししか声に変換されません。

これがいわゆる「息漏れ声」。

歌うときに、あえてこの息漏れ声を使ってエモさを出すテクニックもありますが、声帯閉鎖は強く保つのが基本。

そうすることで、息が抜けないので1回のブレスが長持ちするし、声の響きもよくなります。

生まれつきの声による音域

歌を志すみなさんが1度は考える、「生まれつきによってレンジ(音域)は決まっているのか?!」問題。

結論から言うと、ある程度は決まっていると言わざるを得ません。

これは人それぞれ身長や体形、骨格が違うように、生まれつきの声帯の長さにも違いがあるため。

声帯が長い人は低い音域が得意だし、逆に短い人は高い音域が得意なのです。

特に男子の場合、声変わりによって声帯が長くなるので、レンジの変化を体感します。

トレーニングをすれば誰でも、3オクターブ程度にまでレンジを広げることができると言われていますが、声帯の長い人は下の方の音域で3オクターブ、短い人は上の方の音域で3オクターブに広がるのが一般的。

そのため、あんなに鍛錬を積んでいるクラシックの声楽家たちも、バリトン・テノール・アルト・ソプラノと声域が分かれているのです。

とはいえ、高低を問わず本当に3オクターブもレンジがあれば、ほとんどのポピュラー音楽を歌うのには事足りるはず。

さらに、ホイッスルボイスが出せれば、4オクターブ以上にレンジを広げることも可能です。

喉頭の仕組み

さきほど、歌声をコントロールするのは喉頭筋という筋肉群だとお伝えしましたが、「群」というだけあってさまざまな筋肉が存在します。

ここからはそれらの筋肉や、各筋肉とつながっている骨組みについて見ていきましょう。

著作者:stefamerpik/出典:Freepik

発声したときの喉頭の中の様子

発声器官の仕組みや、発声時の喉頭内の動きがわかる海外の動画を見つけました。

下に日本語訳を載せておきます。

ぜひGoodボタンも押してあげてくださいw

《喉頭でどのように声が作られているか》

0:03 パート1:軟骨と骨の構造

Hyoid Bone…舌骨(ぜっこつ)

Thyroid…甲状軟骨(こうじょうなんこつ)

Cricoid…輪状軟骨(りんじょうなんこつ)

Arytenoid…披裂軟骨(ひれつなんこつ)

Cuneiform…楔状軟骨(けいじょうなんこつ/くさびじょうなんこつ)

Corniculates…小角軟骨(しょうかくなんこつ)

Epiglottis…喉頭蓋(こうとうがい)

0:48 パート2:筋肉(つながっている器官から名前がつけられている)

Thyro Arytenoid…甲状披裂筋(こうじょうひれつきん)

Lateral Crico Arytenoid…外側輪状披裂筋(がいそくりんじょうひれつきん)

Crico Thyroid…輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん)

Posterior Crico Arytenoid…後輪状披裂筋(こうりんじょうひれつきん)

Transerse Arytenoid…横披裂筋(おうひれつきん)

Oblique Arytenoid…斜披裂筋(しゃひれつきん)

1:29 パート3:筋肉の動き(上から見たところ)

1:37 後輪状披裂筋…息を吸うための通り道を作ります。

1:47 外側輪状披裂筋(+呼気)…すき間を狭めてささやき声を作ります。

1:56 横披裂筋・斜披裂筋(+呼気)…声帯を合わせて声を作ります。

2:04 甲状披裂筋と声帯(+呼気)…これらを使って声帯を緩めると音が低くなります。

2:15 輪状甲状筋(+呼気)…声帯を伸ばすはたらきをして音を高くします。

ボーカリストが覚えておきたい5つの器官

上で紹介したアニメは医療用なので、すべての名前を覚える必要はありません。

ボーカリストが最低限知っておきたい器官は以下の5つです。

甲状軟骨(こうじょうなんこつ)

喉頭内でいちばん大きな軟骨で、筋肉の動きに応じて上下します。

盾のような形からその名がついたそうで、前面に位置して中に声帯を守っている、まさに盾の役割を果たしている器官です。

首を正面から見たときに「喉頭隆起」という、甲状軟骨が出っ張った部分があって、これがいわゆる「喉仏」。

英語圏では「アダムのりんご」と呼ばれます。

輪状軟骨(りんじょうなんこつ)

甲状軟骨の下にあって、気管の上部を囲んでいる輪っか状の軟骨。

後部に高さがあるので、喉頭の後ろ側の壁になっています。

披裂軟骨(ひれつなんこつ)

輪状軟骨の後部の高い部分に、左右1つずつある軟骨です。

声帯の後方はそれぞれの披裂軟骨とつながっているので、披裂軟骨の動きのおかげで声帯を内転(声門閉鎖)させたり外転(声門開大)させたりすることができます。

甲状披裂筋(こうじょうひれつきん):TA

名前のとおり、甲状軟骨と披裂軟骨をつないでいる筋肉です。

「声帯」という単語を使うときに、甲状披裂筋のことを指していることが少なくありません。

声の高さを変えたり、声帯そのものの厚みを調節したりするはたらきをする筋肉です。

輪状甲状筋(りんじょうこうじょうきん):CT

輪状軟骨と甲状軟骨に挟まれた筋肉。

輪状甲状筋のはたらきによって輪状軟骨と甲状軟骨が前方で近づくと、それに伴って後方にある披裂軟骨が後ろに傾きます。

すると、披裂軟骨に付いている声帯後部と甲状軟骨に付いている声帯前部が、前後から引っ張られることに。

声帯がピンと引き伸ばされるこの動きが鈍いと、高音が出なかったり音程が悪くなったりします。

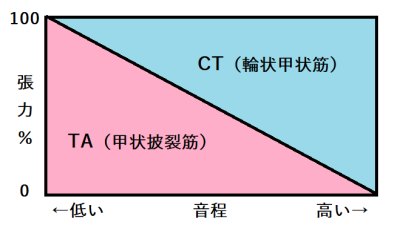

TAとCTの相反する力

発声に関わる筋肉の中でも特に、声帯の伸縮に直接的に作用するTA(甲状披裂筋)とCT(輪状甲状筋)は、ボーカリストにとって非常に重要です。

声帯を縮めようとするTAと声帯を引き伸ばそうとするCTは、それぞれが逆方向に引っ張り合うという、いわば拮抗した関係。

歌っているときは両方が同時に動いていますが、TA70%対CT30%とか、TA40%対CT60%など、バランスを変えながら支え合っているのです。

そんな、TAとCTのバランス(力加減の割合)を表すと↓こんな感じ。

お互いのテンション(張力)を足して100%としたときに、低音域ではTAが優位にはたらいていることがイメージできるでしょうか。

音が高くなるにつれてCT側に力が移行していって、声帯の振動も早くなります。

つまり、TA優位なほど地声寄りで、CT優位なほど裏声寄りの響きになるという仕組みです。

目標はTAとCTをバランスよく使えること

前述の図を見ると、歌うときには「TAとCTを自分の意図した割合へスムーズに移行できる」ことが大切、というのが目で見てわかるでしょう。

ところが、歌い方のくせなどによって、このパワーバランスが上手にはたらいていないボーカリストが少なくありません。

たとえば女子にありがちな「地声が出ていない」人は、TAを意識的に使えていなかったり、そもそもTAの筋力が不足していたりという原因が考えられます。

その場合は、低い音域を中心にトレーニングするのがオススメ。

また、「音程がうまく取りづらい」人はCTがあまり動いていないか、CTの筋力不足が原因かも。

その場合は、裏声を重点的にトレーニングするのが良いでしょう。