ひとことに裏声といっても、ファルセットとヘッドボイスでは聴こえる印象や発声の方法が違うからね。

地声の音域にも種類はあるし、裏声と地声を混ぜた歌声もあるんだ。

声区と換声点

具体的な歌声の種類の前に、まずはそれらを理解するための予備知識から。

声帯の使い方による分類と、それらの範囲をまたぐときの切り替えポイントについてお伝えします。

声区(せいく)とは

ボーカリストの皆さんなら実感としてわかっていると思いますが、通常私たちが歌う時は低い音には「地声」を、高い音には「裏声」を使います。

両者の違いは、声帯の使い方。

この分類を「声区」といい、それぞれ「地声区」と「裏声区」に分かれます。

地声区

地声区は、私たちが普段の会話でほとんどの時に使っている声区です。

つまり、この声区で出している声がいわゆる「地声」で、歌声の場合は「チェストボイス」(後ほど詳しく解説)にあたります。

歌にとって最も重要な声区です。

裏声区

裏声区は、高音で歌うときのカギとなる声区。

声の出し方によって種類(後ほど詳しくご紹介)があり、息漏れのような「ファルセット」と、息漏れの少ない「ヘッドボイス」に分かれます。

そして、これら裏声の音域を地声のような力強さで出すのが「ミックスボイス」です。

発声法をマスターするのにはかなり難易度が高めですが、メリットも多いのでぜひ使えるようになることをオススメします。

楽器でいうところの「音域」だね。

声区は声の高さで分けているんじゃなくて、音質の違い、つまり声帯の筋肉の使い方によって分かれてるよ。

換声点(かんせいてん)とは

地声区から裏声区に、声区が切り替わるポイントのことを「換声点」、または「ブレイクポイント」と呼びます。

ほとんどの皆さんは、地声から裏声に上がろうとして、声がひっくり返ってしまった経験があるのではないでしょうか。

幅広い音域で歌うためには、換声点を上手に越える必要があります。

しかし、そのためには繊細な筋肉の使い方ができなければなりません。

ところが、初心者のうちは特に声帯の筋肉が発達していないので、突然声がひっくり返ってしまうのです。

いかに声区の境目をいかにスムーズにするかは、ボーカリストの大きな課題。

皆さんの努力次第といえるでしょう。

ほとんどのボイトレ教室でも、換声点つなぎのレッスンは定番カリキュラムです。

「〇〇ボイス」歌声の種類

さて、ここからが具体的な歌声の種類についての紹介です。

ひと口に「歌声」といっても、実はいくつも違うタイプの声が存在しています。

自分に合ったスタイルを選ぶと格段に歌が良くなるので、ぜひ相性の良いものを探して、上手に組み合わせて使いましょう。

おさえておきたい基本の3種

ボイトレのレッスンでは、次の3つの歌声を重点に教わるのが一般的。

つまり、どんなジャンルのボーカリストも練習しておくべき歌声ということです。

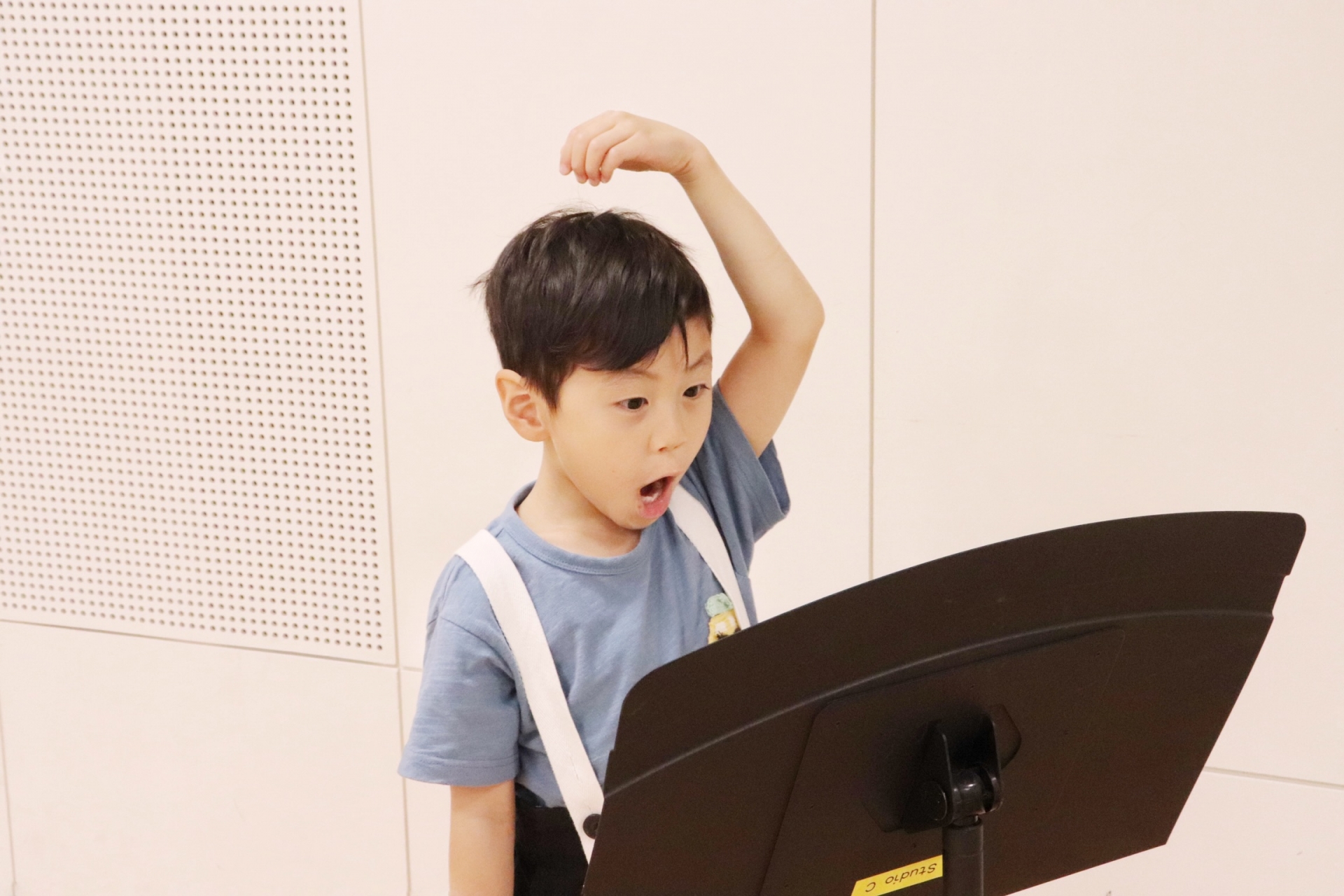

チェストボイス

胸(Chest)に響かせる歌声のこと。

日本語で「胸声」とも呼ばれます。

裏声のような息の混ざった声ではなく、輪郭のハッキリした低~中音域の音。

発声時、声帯はしっかりと閉じられています。

いわゆる「地声」に近く、中にはふだんの話し声がチェストボイスになっている人も。

ジャンルを問わず使われる歌声です。

-

-

【基本の歌声3種盛り】その①チェストボイスをマスターしよう!

いくつも種類がある歌声の中の「チェストボイス」について、詳しく解説しています。チェストボイスをマスターして、響きの良い歌声を手に入れましょう。発声の基礎が詰まっているので、この先ヘッドボイスやミックスボイスを習得したい人も必見です。

続きを見る

ヘッドボイス

頭に共鳴するような感覚になるため、この名が付きました。

日本語で「頭声」とも呼ばれます。

裏声の一種ですが、息が混ざらない輪郭のハッキリした高音域の音。

そのため、ファルセットと違って声帯をかなり閉じて発声します。

オペラのソプラノ歌手の発声、といえばイメージしやすいはず。

-

-

【基本の歌声3種盛り】その②ヘッドボイスをマスターしよう!

基本の歌声2つ目は「ヘッドボイス」。裏声にはヘッドボイスとファルセットがあって、息漏れが少ないのがヘッドボイスです。高音を自在に歌えるようになるためにも、早めにマスターしておきましょう。

続きを見る

ミックスボイス

その名の通り、チェストボイスとファルセットを混ぜたような歌声で、「ミドルボイス」とも呼ばれます。

中~高音域に使いますが、2つの歌声のうちどちらの要素を多くするか、混ぜ方を変えることで声の硬さや響きを調整することも可能。

発声時の声帯は、やや閉じた(ヘッドボイスよりやや開いた)状態です。

地声のような力強さと、裏声のような豊かな響きを併せ持つので、曲の中ではサビ部分で多く使われます。

-

-

【基本の歌声3種盛り】その③ミックスボイスをマスターしよう!

基本の歌声シリーズ最後は「ミックスボイス」です。地声と裏声の良いところを併せ持った発声で、高音域でも地声のように強く響かせることができます。ヘッドボイスやファルセットと使い分けして、七色の歌声を手に入れましょう!

続きを見る

ハマれば武器になる個性の5種

ここからは、アナタを印象付けてくれる5つの歌声をご案内しましょう。

文字で説明するのに限界を感じつつあるので(笑)、ここからは代表的アーティストの動画も確認しながら読んでください。

ファルセット

いわゆる「裏声」と呼ばれるのがこれ。

息が多く混ざっているので、軽くて優しい響きが特徴です。

というのも、ほかの歌声と比べて声帯の閉じ方が弱く、それだけにたくさんの息を消費します。

高音のイメージが強いですが、ある程度の低音に使うことも可能です。

ファルセットを得意とするアーティストは、EW&Fのフィリップ・ベイリーやBee Geesのギブ三兄弟、日本人ではKing Gnuの井口理あたりが有名どころ。

ファルセットといえばこの人、フィリップのスゴさがわかる代表曲をライブver.で↓↓↓

ウィスパーボイス

「ささやき(Whisper)」という名の通り、ささやくような歌声のこと。

聴く人にセクシーさや可愛らしさ、切なさ、といった印象を与えます。

チェストボイスと同じく、多い低~中音域の音を胸で響かせるイメージですが、息の成分を多く含ませます。

練習するときは、チェストボイスから声帯の閉じ具合を徐々に弱めていって、息を抜く感じで。

もはやグラミー常連となったビリー・アイリッシュや、日本人ならカヒミ・カリィあたり良いお手本になるでしょう。

そんなカヒミ・カリィの代表曲↓↓↓ずいぶん前ちびまる子ちゃんの主題歌でしたね。

ホイッスルボイス

こちらも名前から想像しやすい歌声かと。

「笛(Whistle)」のような、奇声のような、とにかくものすごい高音です。

声区でいうと、裏声区より上の「超高音区」になります。

他の歌声と違って、発声には声帯をほとんど使いません。

声帯の隙間から気流音を作って、あの笛のような音を出します。

ホイッスルボイスを使うアーティストといえば、マライア・キャリーや日本ではMISIAが有名。

ミニー・リパートンの『Lovin’ You』は、今でもみんなの教科書です。

記念すべきデビュー曲で、MISIAが歌い出し(0:22くらい)からいきなり使っているのが、ホイッスルボイスです↓↓↓

エッジボイス(ボーカルフライ)

ホイッスルボイスが超高音区の声区に位置するのに対し、こちらは「超低音区」。

日本では「エッジボイス」という名称の方が知られていますが、英語では「ボーカルフライ(Vocal fry register)」と呼ばれます。

発声方法としては、声帯閉鎖を最低限の力で保つ意識で。

発声器官を脱力させたり、声帯閉鎖の感覚が掴めたりするので、ボイトレやウォーミングアップにもよく使われます。

「ブツブツ」とも「ガラガラ」とも聴こえる絶妙な音が、切なさや奥行き、つまりエモさを表現するのにぴったり。

サム・スミスや平井堅あたりが得意としていて、女性の場合はほとんどの洋楽アーティストが使ってますね。

ケンケン兄さん↓↓↓Aメロ0:38~0:51の中だけみても「私」「もっと」「夢の」と、エッジボイス使いまくりです。

デスボイス

音程とかメロディーを歌うというよりは、ガナったり声を歪ませたり、演奏に合わせて叫ぶような声のこと。

メタルやハードコアなどでよく耳にするアレです。

初心者はSlipknotのコリィ・テイラーや、元Arch Enemyのヨハン・リーヴァ、日本人ならDir en greyの京あたりから聴くと良いかも。

なお、デスボの中にも「グロウル」や「スクリーム」など、国やジャンルによって呼び方や種類がいくつかあります。

いずれの声も声帯に多くの息を通していますが、チェストボイスやエッジボイスが基本。

練習時は、喉に無理な負担をかけないよう注意しましょう。

ふだんラウド系を聴かない人も、コレを観たら唸るはず↓↓↓ボーカルのコリィはデスボだけでなく、普通の歌声もラップもイケてる♪